ここではなぜ、三角形の1つの外角は「それと隣り合わない2つの内角の和」で求めることができるのか?を確認していきたいと思います。

ここではなぜ、三角形の1つの外角は「それと隣り合わない2つの内角の和」で求めることができるのか?を確認していきたいと思います。

この公式のポイント

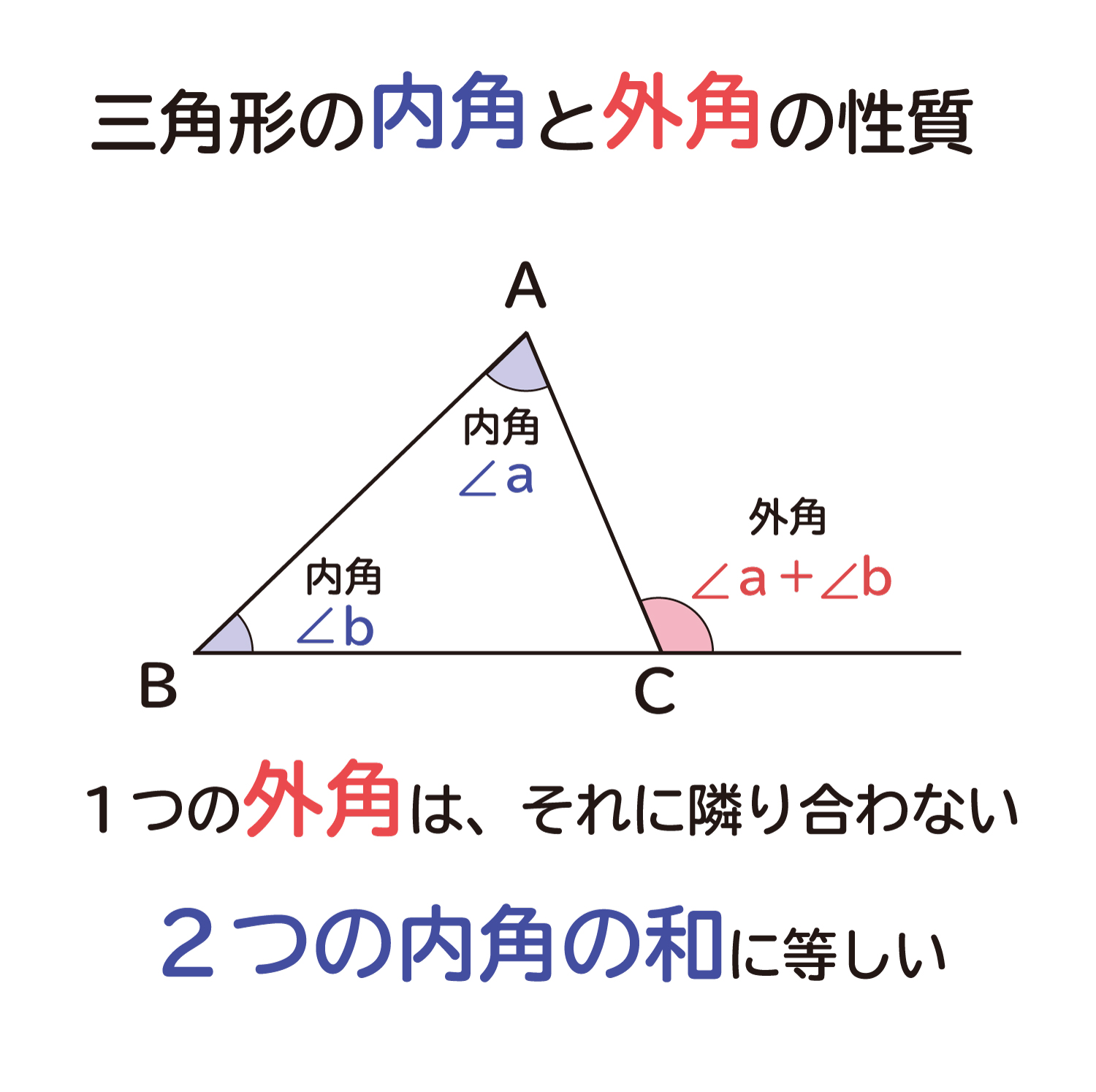

・三角形の1つの外角は、その外角と隣り合わない2つの内角の和に等しくなります。

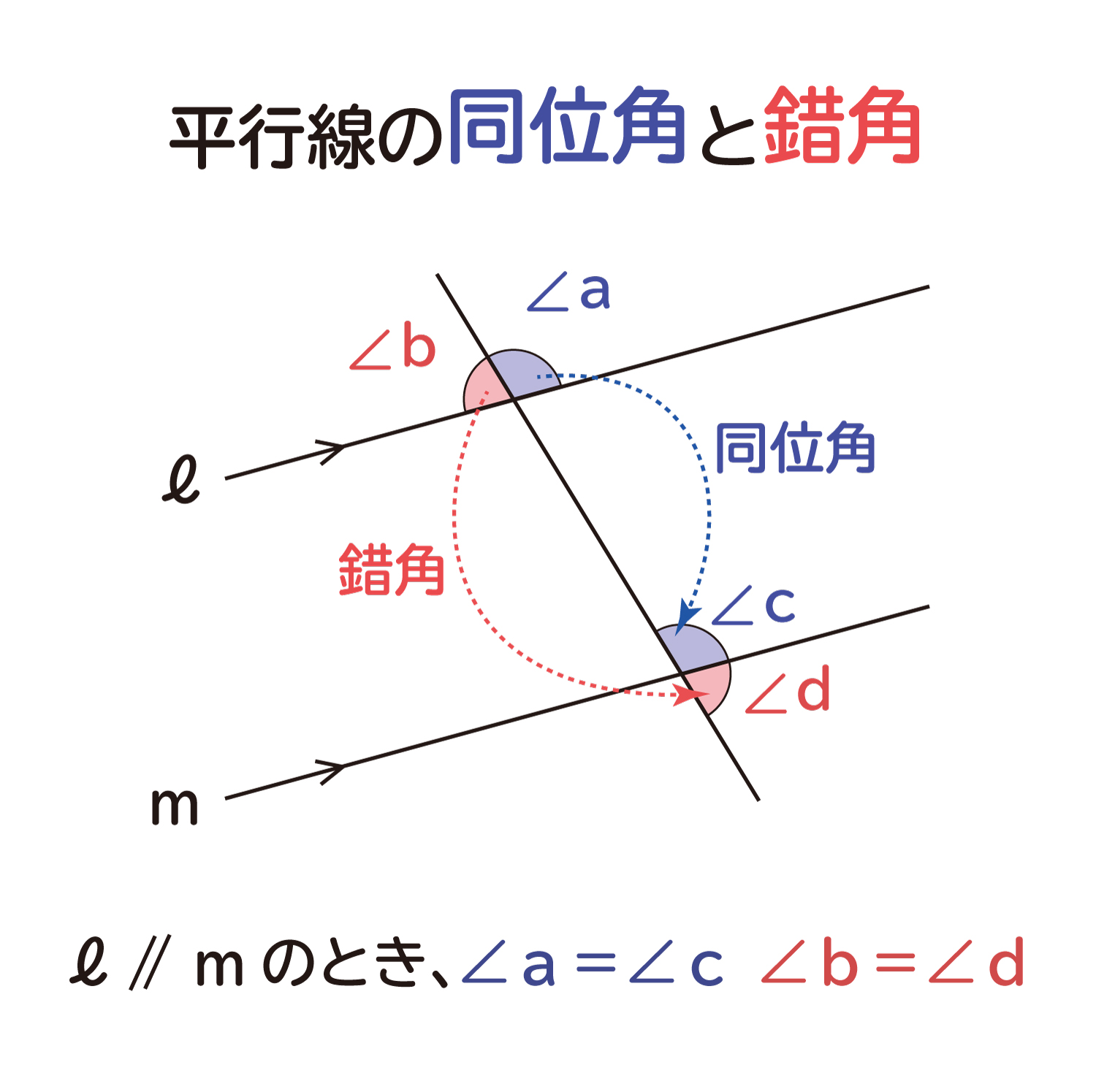

・この公式を理解するために、平行線の同位角と錯角は等しい角度になる性質を使います。

三角形の内角と外角の関係は、中学生の図形問題で出てくるので、ぜひ覚えておきましょう。平行線の同位角と錯角の性質については、下のリンクに説明が書いてあるので、参考にしてみて下さいね。

-

-

平行線の同位角と錯角の性質

ここでは中学生の数学で出てくる、平行線の同位角(どういかく)と錯角(さっかく)の性質について確認しておきたいと思います。 この公式のポイント ...

続きを見る

「三角形の1つの外角は、それと隣り合わない2つの内角の和に等しい」ことの説明

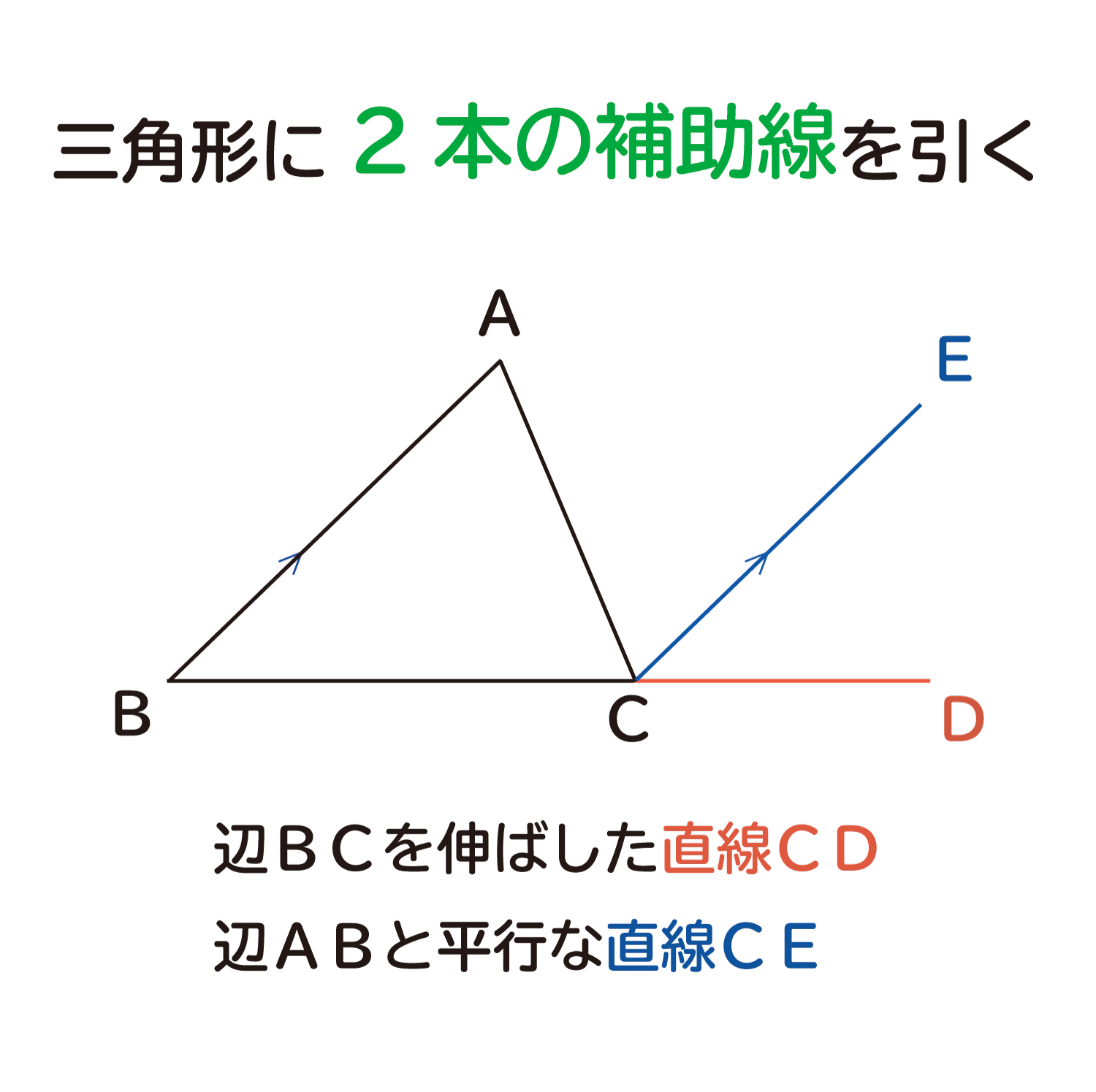

三角形の外角と内角の関係を確認するために、下のような三角形ABCを使います。ここで、2本の補助線を引きます。辺BCを伸ばした直線をCD、辺ABに平行な直線をCEとした補助線です。

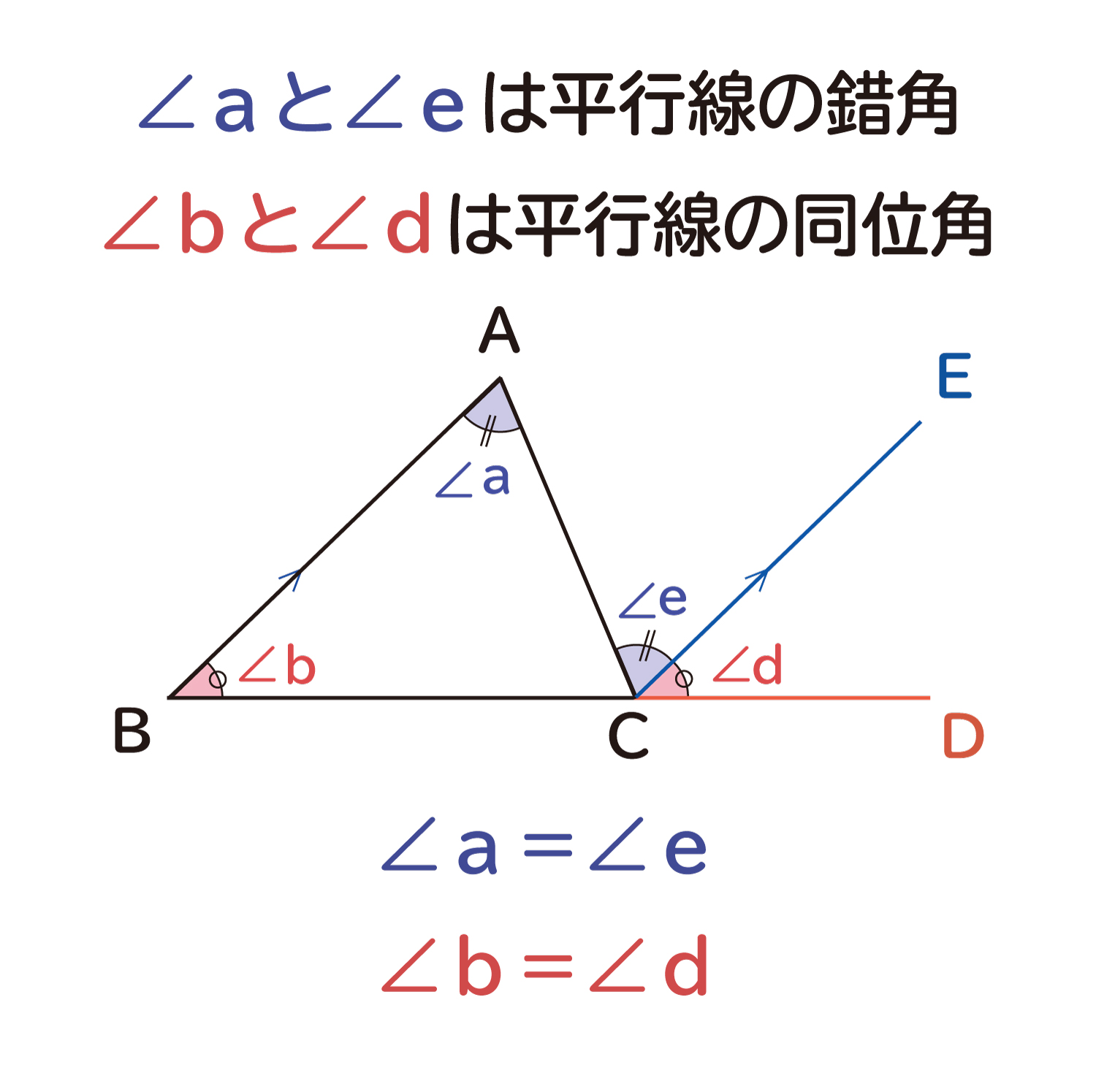

このとき下の図のように、辺ABと直線CEは平行線になっており、∠bと∠dは同位角、∠aと∠eは錯角の関係になっているので、∠a=∠e、∠b=∠dとなります。

上のことから、三角形の外角(∠e+∠d)は、それと隣り合わない2つの内角の和(∠a+∠b)に等しいことが確認できました。

三角形の外角と内角の関係から、三角形の3つの内角の和が一直線(180°)と同じになるということが言えます。小学生のときに三角形の内角の和は180°ということを習いましたが、中学生の平行線の同位角と錯角の性質を使うことで、このことを正確に確認できます。

平行線の同位角・錯角を使わずに、小学生が理解しやすいように三角形の内角の和が180°であることを説明したページも下のリンクにあるので、参考にしてみて下さいね。

-

-

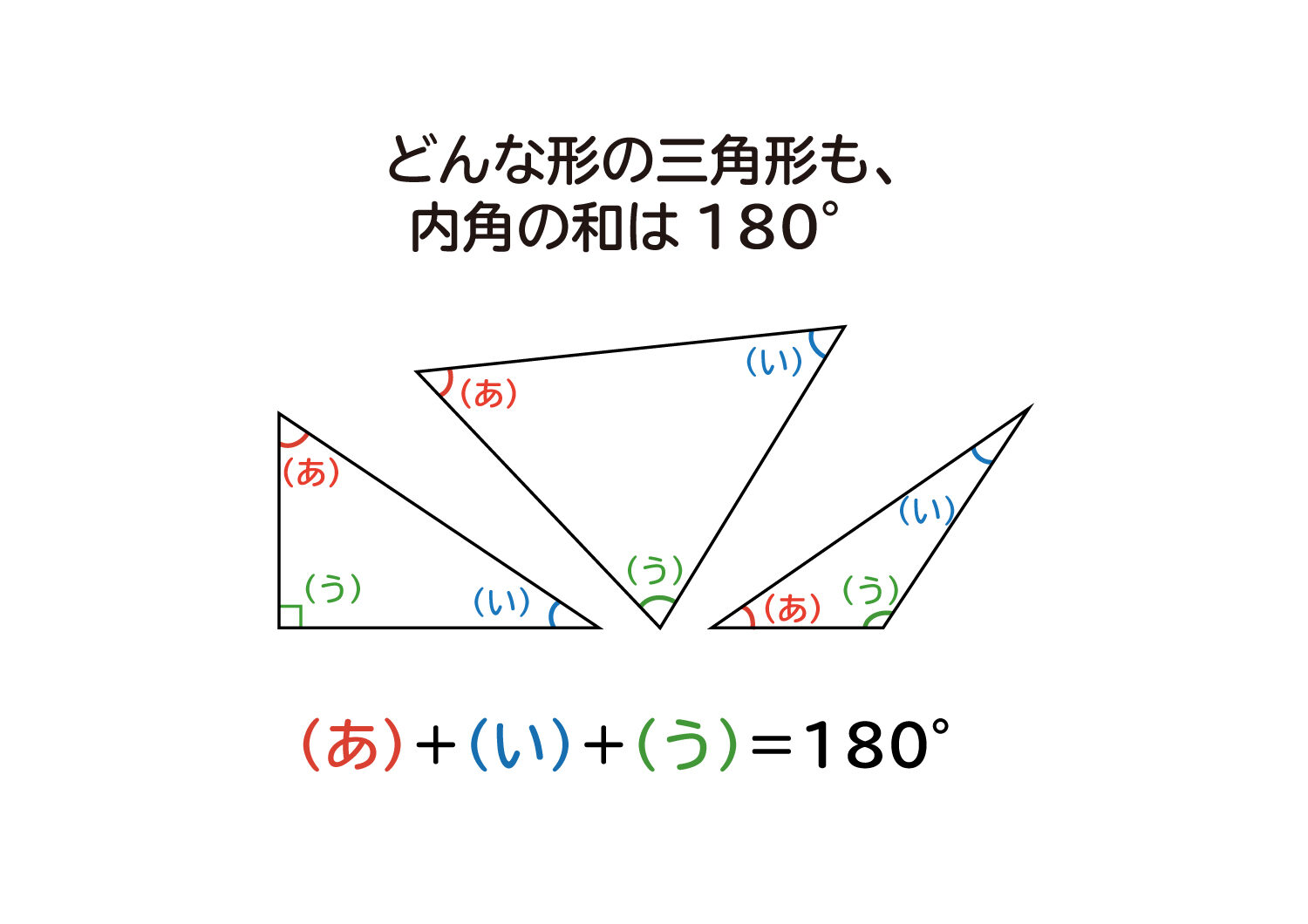

「三角形の内角の和が180°」になる説明

ここでは、なぜ三角形の内角の和は180°なのか?を考えていきます。 この公式のポイント ・「どんな形の三角形も、内角の和は180°」になりま ...

続きを見る

まとめ

・三角形の1つの外角は、それに隣り合わない2つの内角の和と同じです。

・上の関係を説明するために、平行線の同位角、錯角は等しくなる性質を使います。

・三角形の外角と内角の関係から、三角形の内角の和は180°ということが言えます。

「中学2年生の公式の解説」一覧

- 連立方程式の解き方の説明ー代入法を使った解き方ー

- 連立方程式の解き方の説明ー加減法を使った解き方ー

- 直線が交わるときにできる対頂角の性質

- 平行線の同位角と錯角の性質

- 「三角形の1つの外角は、それと隣り合わない2つの内角の和に等しい」ことの説明

- 「n角形の内角の和は、" 180°×(n-2)”」になる説明

- 「n角形の外角の和は 360° 」になる説明

- 三角形の合同条件の説明

- ”二等辺三角形の2つの角は等しくなる”ことの説明

- ”二等辺三角形の頂角の二等分線は、底辺を垂直に二等分する”ことの説明

- ”2つの角が等しい三角形は、二等辺三角形になる”ことの説明

- 直角三角形の合同条件の説明

- ”平行四辺形の対辺の長さは等しくなる”ことの説明

- ”平行四辺形の対角の角度は等しくなる”ことの説明

- ”平行四辺形の対角線は中点で交わる”ことの説明